大切なものを納めておくために古来より使われてきた漆は、

英語で「JAPANジャパン」と呼ばれ、

世界的に認められた日本古来の伝統工芸。

漆が持つ塗膜は耐水性、防腐性に優れ、

その表面は時が経つ程、味わいを深めていきます。

400年以上の歴史を誇る石川県加賀

山中漆器の伝統と技を、

惜しみなくつかってひとつひとつ手作りで仕上げる

ちいさな骨壷は、全十二種。

季節の移り変わりや四季の花々の蒔絵や螺鈿が、

大切な人を包み、暮らしを彩ります。

遺骨を納めるためのきめ細かな気遣いと、

漆工芸の粋の数々。

大切な方とそれを想う方を

永久に結ぶ心を尽くした絆です。

|

|

|

|

縦木取り

最良の原木を選び、何年にもわたって乾燥させてから輪切りにしてその最良の部分だけから木取りをする、「縦木取り」。

原木から少量の部分しか使わない大変贅沢なこの技法は、最高級のものだけに行われる山中漆器の木取りです。 |

|

轆轤挽き

縦木取りをして荒挽きした木地を轆轤にはめて、この後に塗られていく漆の厚さまで精密に予測しながら削り出す。これが、神業といわれる轆轤による木地挽き、「轆轤挽き」です。

この木地挽きに使う鉋(かんな)は、器の種類ごと、形ごとに匠自らが鍛冶仕事をして作ります。 |

|

下地塗り

素黒目(すぐろめ)漆を刷毛塗りして木地固めし、研いでから「錆」と呼ばれる砥の粉と珪藻土を調合した漆を塗っては研ぎ、塗っては研ぎを繰り返し、器の表面を均一に整えます。

|

|

塗り

きわみは、中塗りから国産の上質な漆を使って仕上げています。

中塗りが終わると、肌理の細かい炭を使って表面を研ぎ上げます。

そしてその上から上塗りを施します。 |

|

切合口(きりあいぐち)

上塗りを、蓋をはめたままほどこして塗り上がってから、少し乾燥させたところで、微妙な力加減で蓋を割り切る「切合口(きりあいぐち)」。

完成品をみると、蓋の合わせ目が見分けられないほど。

これも山中漆器独自の精緻な技です。 |

|

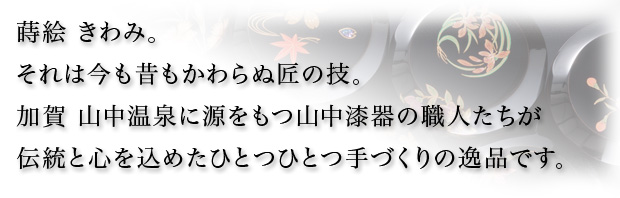

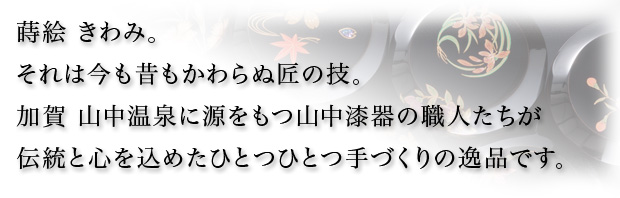

そして「蒔絵」

まず下絵を美濃紙に描き、それを写し取ります。そこで漆で輪郭を描き込み、それから漆を塗り込みます。

さらに螺鈿を細かく割って張り込んだり、金粉を蒔いたり、あるいは絵柄に金粉を乗せたり。

精緻な作業です。

蒔絵ならではの多彩な技の数々。

仕上げに磨き上げると、柔らかく華やかな色彩の調和が現れます。 |

|

漆工芸 多田桂寛(ただけいかん)

茶道具漆器の製造を手がけ山中漆器の特徴でもある轆轤技術を生かし、「なつめ」「香合」等を手がけている石川県加賀にある老舗漆器店。

山中漆器

加賀の山中漆器の源流は約450年前、越前より逸物の技術が伝わったのが始まりと言われています。伝統的な花鳥風月の絵柄から、幾何学的な紋様まで、多彩で繊細な仕上がりが特徴です。

|

|

蒔絵「きわみ」で使われている用語集 蒔絵を語る上で欠かせない用語をまとめました。

| ■高蒔絵 (たかまきえ) |

紋様部分を漆などで高く盛り上げる蒔絵技法。 |

| ■螺鈿 (らでん) |

漆器の装飾技法のひとつで、貝殻の内側の虹色光沢部分を細かく切り出して漆地の表面にはめ込む技法。 |

| ■金平目 (きんひらめ) |

純金の塊をつぶした粗い金を均一な厚さにしたもの。 |

| ■金梨子地 (きんなしぢ) |

純金の塊を削り出した金。蒔絵で使われる中でも最高のもの。 |

| ■本漆 (ほんうるし) |

国産の生漆を精製した希少性の高い漆のこと。 |

| ■彩漆 (いろうるし) |

漆に顔料を混ぜて色を出したもの。朱漆、黄漆など。 |

| ■金蒔絵 (きんまきえ) |

金をつかった蒔絵。 |

| ■卵殻蒔絵 (らんかくまきえ) |

蒔絵で白色を表現するために卵などの殻を細かく割り螺鈿のように漆面に貼る技法。 |

| ■平極金(ひらごくきん) |

純金の塊を削った金。 |

| ■小松綸子 (こまつりんず) |

石川県小松市に伝わるなめらかで光沢がある絹織物。 |

|